vol.18 「現場を支える、海外ルーツの子どもたちのために発信する、ファースト・ペンギンになる」田中宝紀さん

今回は、特定非営利(NPO)法人青少年自立援助センター定住外国人支援事業部の責任者を務める田中宝紀さんです。2021年3月23日にZOOMでお話をうかがいました。

《今回の「日本語教師」》 田中宝紀(たなか・いき)さん 1979年東京都生まれ。16才で単身フィリピンのハイスクールに留学。フィリピンの子ども支援NGOを経て2010年より現職。海外にルーツを持つ子どもたちのための専門家による教育支援事業『YSCグローバル・スクール』を運営するほか、日本語を母語としない若者の自立就労支援に取り組む。日本語の壁、いじめ、貧困など、こうした子どもや若者が直面する課題を社会化するために、積極的な情報発信を行っている。

Yahoo!ニュース個人オーサー、日本国際交流センター「外国人材の受入れに関する円卓会議」委員、2021年度文部科学省「外国人学校の保健衛生環境に係る有識者会議」委員、「中央教育審議会」臨時委員(初等中等教育分科会)他。著書『海外ルーツの子ども支援―言葉・文化・制度を超えて共生へ』(2021年、青弓社)

「日本社会で海外ルーツの子どもたちがどうやって生きていけるかを考えて活動したいなと思っています。」

―現在のお仕事

瀬尾ま 最初に、田中さんの今のお仕事についてお教えください。

田中 はい。NPO法人青少年自立援助センターの定住外国人支援事業部の責任者をしています。NPO法人青少年自立援助センターは、前身になる活動を含めると1977年から活動をしています。主にニートやひきこもり状態にある若者の自立就労支援を柱に、現在は障がい者に対する支援も行っています。私たちの定住外国人支援事業部は2010年に立ち上げられた、センターのなかでは一番新しい事業部です。

瀬尾ゆ 定住外国人支援事業部では具体的にどのような活動をされているんでしょうか。

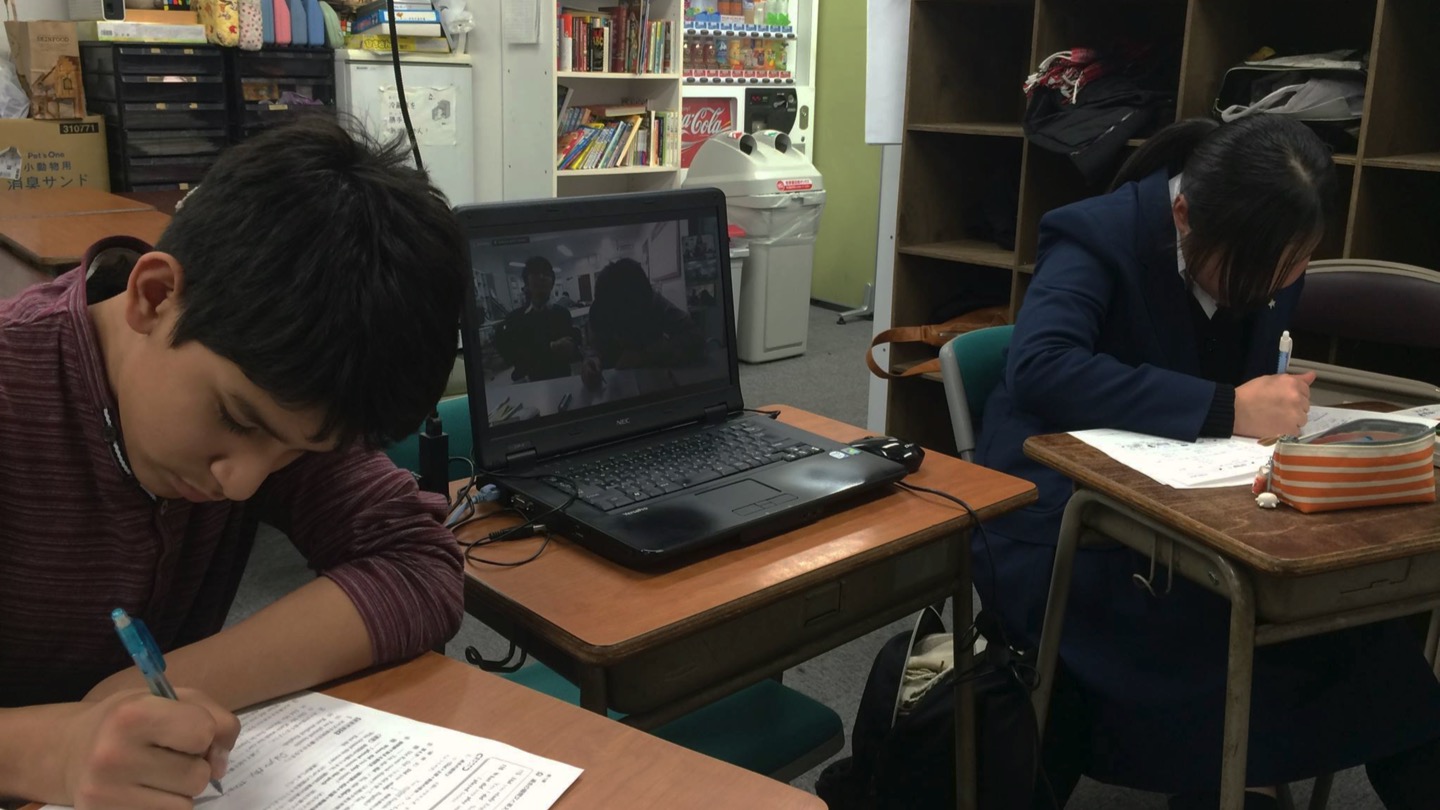

田中 基本的には、YSCグローバル・スクールで、海外ルーツの子どもや若者の教育支援事業を行っています。センターの自立就労支援部門と連携して、海外ルーツの子どもの就労支援事業も行っています。加えて、2016年からはNICO PROJECTを立ち上げ、ZOOMを用いた遠隔授業を提供しています。また、2020年4月からはmincという愛称で、日本人の青少年を主な支援対象としてきた公益活動団体が、海外にルーツを持つ子ども・若者にも同様の支援が提供できるように、公益活動団体への研修機会の提供やネットワークの形成などを進めています。私の仕事は、これら全体をマネジメントすることです。

瀬尾ゆ 教室を一つだけ運営されているのかなと思っていたんですが、いろんなことをされているんですね。

田中 拠点となる教室は、東京の福生市と足立区の竹の塚の2か所だけなんですが、今はオンラインでの広がりもあって、2020年度は170名ほどの在籍児童生徒がいました。

瀬尾ま オンラインはコロナ禍の前からされていましたよね。

田中 そうです。2016年からZOOMでの遠隔授業を提供しています。当初は先生方もまだ遠隔で教えるというイメージを全然持たれていない状態だったのですが、「散在地域の子どもには絶対に必要だからやってください」と言って始めました。

瀬尾ま 今は日本全体をサポートするような団体になっているんですか。

田中 そうですね。目の前にいる子どもたちだけではなく、日本社会で海外ルーツの子どもたちがどうやって生きていけるかを考えて活動したいなと思っています。この分野はボランティア団体も多いのですが、目の前の子どもを直接サポートする活動をする団体さんが多いので、まず私たちがやってみて、他の団体さんのモデルになればと考えています。

「当時の私は海外ルーツの子どもたちのことを何も知らなかったので、すごくショックを受けた」

―フィリピン留学、NGO活動を経て、海外ルーツの子ども・若者の教育支援を行う

瀬尾ま 田中さんがNPO法人青少年自立援助センターに入ったきっかけは何だったんでしょうか。

田中 もともとのきっかけは、16歳の時にフィリピンに単身で留学したことです。私は日本の小中学校でひどいいじめに遭っていたんですよ。高校に入ったらなくなるかなと思っていたけど、やっぱり人間関係を含めて悩みが多くて……。学校やめちゃおうかなって思っていたんです。そしたら、父が「おまえ、日本が合わないんじゃないのか?」と言ってきたんです。そのころ、たまたま父の知人に元海外青年協力隊でフィリピンに赴任していた方がいて、フィリピンに遊びに行くから一緒に行こうと誘ってくださったんです。その時までずっと日本国内で鬱々と過ごしていたので、実際に行ってみて、当時のフィリピンのすごく雑多な感じや、人のエネルギーがあふれている感じに圧倒されたんですよ。父に「おまえ、フィリピンで学校に行けよ」と言われて、私も「いいね! いいね!」みたいな感じで高校1年生が終わると同時に中退して、一人でフィリピンに住んで、現地のハイスクールに通うことになりました。

瀬尾ま え! その年で海外で一人暮らしは不安ではなかったですか。

田中 なかったですね。最初数週間はホームステイさせてもらう予定でしたし、何よりこのままだと自殺するしかないなってずっと思っていたので……。あまりにも学校が合わなくて、どうやって生きていったらいいのかもわからなかったので、とにかくその場から逃げられるんだと思って、何も考えずに行くことにしました。

瀬尾ゆ フィリピンでの生活はどうでしたか。

田中 私は英語もまったくできないし、タガログ語の先生もいなくて、本当にフィリピンの現地の高校に放り投げられたような状態だったんです。でも、行った先が田舎の村で日本人の女の子がすごく珍しかったらしく、町中の人が私をかまってくれました。

瀬尾ゆ かまってくれた?

田中 ええ。「自分はアイドルなんじゃないか?」と勘違いするぐらいずっとみんなにちやほやしてもらっていたんです。学校では一言もしゃべれない私をいろんな子が囲んで、あっちこっち連れて行ってくれるし、夜になると必ず誰かがうちに来て「今日は〇〇さんの家で食べさせてもらおう!」と言って、近所の人の家を毎晩ハシゴしてご飯を食べさせてもらったりしていました。そんな環境だったので、私も生きる力を取り戻すことができたんですよね。

瀬尾ま・瀬尾ゆ へー。

田中 でも、正規の留学ではなかったし、日本でも高校中退だったので、そのままフィリピンの大学に進学するのも難しく、いったん帰国することにしたんです。そして、しばらくはフリーターをしたり、アングラなパフォーマンス集団に所属したりしていたんですが、フィリピンに戻らざるを得ないなっていう気持ちになって、フィリピンに戻ることにしました。

瀬尾ゆ 戻らざるを得ないというのは?

田中 フィリピンですごく温かく迎えてもらった割に、フィリピンから逃げて帰ったみたいな気持ちがどこかあったんですよね。フィリピンで何かを成し遂げて日本に帰ってきたわけではなかったので……。それで、フィリピンに戻って、何か一つ自分が誇りに思えることを成し遂げなきゃと思って、20歳の時にフィリピンに戻ったんです。

瀬尾ま 2回目のフィリピン滞在はどうでしたか。

田中 16歳の時はタガログ語圏に住んでいたんですが、20歳の時に行った場所はセブ島で、ビサヤ語が現地語だったんです。16歳の時は語学がまったくできなくてうまくいかない部分もあったので、その時はまず語学学校に通い始めました。そしたら、ビサヤ語と自分の相性がすごくよかったみたいで、3か月で新聞がある程度読めるぐらいのレベルになったんです。そして、観光客の通訳をしたり現地取材のコーディネートをしたりして、現地に来る日本人のサポートをするようになりました。その時にマドレと呼ばれる、ヨーロッパから来た宣教師の活動に同行する機会があって、現地のスラムに出入りしました。もともとスラムの存在は知っていて、近くまで行ったりしたことはあったんですけど、その時初めてスラムに暮らしている人たちの日常に触れて、自分にも何かできることがあるんじゃないかと思って、マドレの人たちと一緒に活動をするようになりました。一緒に活動していくなかで、国際協力に興味を持つようになって、当時の大検(大学入学資格検定)、今で言う高卒認定試験に合格して、24歳の時に亜細亜大学国際関係学部に入学しました。

瀬尾ゆ 大学生活はいかがでしたか。

田中 当時は、国際連合開発計画(UNDP)に入ることを目指して勉強していたんですけれども、在学中に「フィリピンの児童養護施設をサポートしてくれないか」と言われ、大学の友達とフィリピンに暮らす子どもたちを支援するNGOを立ち上げました。そのNGOのために借りていた福生市の事務所がやたら広かったんですよ。基本的には日本国外での活動が主で、あまりスペースを必要とはしていなかったので、「なんかもったいないね」という話になり、私自身が福生市出身で外国人が多いということも知っていたので、国内事業として日本語のボランティア教室をやってみようかということになったんです。

瀬尾ま あ、そこで国内での活動につながるわけですね!

田中 はい。そこで初めて国内に視点が移って、最初は手探りでその辺を歩いている外国人に「一緒に日本語を勉強しましょう」みたいに声をかけていました。そしたら、ある日、フィリピンルーツの中学2年生の女の子が親戚の日本人男性に連れられてやってきたんです。その子は日本語が一言もしゃべれなくて、中学校には在籍しているんだけれども、支援は何もなく、いじめられていて……。当時の私は海外ルーツの子どもたちのことを何も知らなかったので、すごくショックを受けたんですよ。私は日本が嫌でフィリピンに行って、すごくちやほやしてもらって、めちゃくちゃ嬉しかったのに、フィリピンのあの温かな環境から日本にやってきたこの子は冷遇されて、何の支援も得られていないということにすごく驚いたんです。それで、調べたら、福生市を含む東京都の西側の地域は支援が手薄で、ほかにもそういう子がたくさんいることがわかり、海外ルーツの子どもたちに向けた日本語教育をやったらいいんじゃないかと考えました。それで、2009年に東京都の200万円の助成金に申請して、半年間限定で実施できることになりました。

瀬尾ゆ 半年間限定だったんですか。

田中 はい。でもそれだけではなくて、文部科学省が定住外国人の子どもの就学支援事業、いわゆる「虹の架け橋事業」を始めました。当時は2008年のリーマンショックの余波で、不就学の日系人の子どもたちが課題になっていたんです。それで、ほかの団体の方が、たまたま私たちの活動を虹の架け橋事業に紹介してくださって、担当者の方から、こういう事業があるので申請してみたらどうかとお声がけいただきました。私たちは東京都の200万円の半年間限定のプロジェクトを始めたばっかりだったので、虹の架け橋事業の2,000万円の予算が取れるのであれば取るしかないなと思って、すぐに「やります!」と返答しました。でも、そのためには、法人化された団体でなければならなかったんですよ。私が運営していたNGOは任意団体で、自分で法人化するのはすごく大変だなと思っていました。そしたら、それまでつながりのあった今の私の所属である、青少年自立援助センターが私たちを傘下に入れてくれることになり、2010年4月からセンター内に定住外国人支援事業部を作って、海外ルーツの子どもたちを支援する事業を始めました。最初はフィリピン向けの事業のNGOと平行して活動していたんですが、海外ルーツの子どもの支援を知れば知るほど全国的に何もかもが足りていないということがわかって、2013年頃からはこの活動一本で事業をやっています。

「日本社会全体で海外ルーツの子どもたちを支えていくためには、こういうことが必要だ」

―SNSで発信することの大切さ

瀬尾ま 2,000万円ってすごいですね。やっぱり活動していくうえでは、お金って大切ですか。

田中 もともと思いがあればお金は後からついてくるみたいなタイプだったんですけれども、やっぱりそれじゃ生きていけないなということに徐々に気がついたんです。最初、2,000万円という巨額の補助金を5年間もらったんですけれど、その補助金が終わる2015年に、このまま何とか稼ぎ続けて同じものを維持していくのか、それとも規模を小さくして私一人が運営をして、あとはボランティアにお願いしてやっていくのかという二択のような状況に追い込まれたんです。ただ、既に年間100人ぐらいの子どもたちが通っていましたし、所属NPOはいわゆる「事業型」の法人だったこともあって、稼ぐというか、有料化して事業に関わる人たちの雇用を維持しながら、専門性の高い教育を子どもたちに届けていくということに落ち着きました。

瀬尾ま 「稼ぐ」というのは、具体的にどのように稼いでいるんですか。

田中 いろんな意味合いがあります。それまでは文部科学省から補助金を得ていたので、基本的には全額無償だったんです。それを有料化するのが、まず一つ目でした。お金を払ってもいいから、ちゃんと日本語を勉強させたいという外国人保護者の方も意外と多くいらっしゃるんですよね。日本人が英語を学ぶときは、価格帯や学習方法など幅広い選択肢があると思うんです。でも、海外ルーツの子どもが日本語を学ぶとなったら、お金を出してでもいい教育を受けるという選択肢はなかったんです。その選択肢を一個作れば、誰か買うだろうなと思っていました。一方で、約3割の家庭は困窮世帯なので、それだとその人たちはそぎ落とされてしまうんですよね。だから、この3割には社会の人たちの力を借りようと考え、クラウドファンディングをやったり、寄付金を原資に奨学金を作ったりしました。それでもやっぱり赤字なので、他の助成金や企業から寄付金を得る方法を探りました。この3種類を組み合わせて活動を維持しています。

瀬尾ゆ 他の助成金や企業から寄付金を得るには、いろいろな連携先を見つけることが必要なのかなと思うんですが、もともとそういったことは活発にされていたんですか。

田中 私、人が苦手だし、恥ずかしがり屋なので、あんまり自分からお願いできないんですよ。だから、モジモジしながら待っているんです。そうすると、ちょうどいいタイミングで、ちょうどいいことを言ってくれる人が出てくるんです。

瀬尾ゆ すごいですね。

田中 それは本当にありがたいですね。ただ、「こういうことがしたい」とか、「こういうことが必要だ」っていうような独り言を、SNSを使って自分から発信することは意識してやっています。そうやって発信していると「Twitterでこういうことを言っていましたよね」みたいな感じで、誰かが必要なものを持ってきてくださるんですよ。

瀬尾ま かなり以前からそういうことはされていたんですか。

田中 mixiやブログを早くから利用していました。特に、SNSを使った発信の重要性に気づいたのは、2015年の川崎市中1男子生徒殺害事件で、加害者の少年が海外ルーツだったということをブログに書いたときですね。その書き込みが今でいうところの、「バズ」って、初めて発信の手ごたえを得たんです。その時に書いたことは、業界の人にとっては「あるある」の内容でした。例えば、加害者の男の子のお母さんがフィリピンルーツで、お母さんがあまり流暢ではない日本語で子育てをしてきて、その加害者の少年もダブルリミテッド状態、あるいは母語喪失のシングルリミテッド状態だったんじゃないかみたいなことを書いたんです。これは海外ルーツの子どもを支援している方々にとってはすごくあるあるの話で、それがバズったっていうのは、このあるある話が世間では全く知られていないんだなって思いました。なので、その頃からこういったあるある系の話をわかりやすく伝える発信をするようになりました。

瀬尾ゆ 発信は大切ですね。

田中 そうです。そして、私たちの団体のことだけを考えているわけではないと主張することも重要です。日本社会全体で海外ルーツの子どもたちを支えていくためにはこういうことが必要だという視野を持っているからこそ、みなさまに信頼していただいているのかなって思っています。

瀬尾ま インタビューの冒頭で「ほかの団体のモデルになればいい」とおっしゃっていましたものね。

田中 そうですね。あまりYSCグローバル・スクール自体が大きくなることに興味はなくて、YSCグローバル・スクールを全国各地に作るみたいなことは全然思っていないんです。それだと散在地域の課題を解決することはできないので、2016年度に始めたZOOMを使った遠隔教育も、そのノウハウをみんなが使ってくれればいいなという思いでやっています。今は私たちのノウハウを全国各地に普及するフェーズになっていると思っていて、2020年度から始めたmincの活動では、全国各地の公益活動団体が外国人や海外ルーツの子どもたちを受け入れられるようになるためのサポートをしています。子どもたちが日本のどこに暮らしていても十分な支援にアクセスできるようになるのであれば、私たちのノウハウはいくらでも差し上げたいと考えています。

「より光の当たらないところで常に動いていたい」

―YSCグローバル・スクールのお仕事

瀬尾ゆ YSCグローバル・スクールには、どのようなお仕事があるんですか。

田中 一緒に活動をしているのは、日本語教師、学習支援担当者、多文化コーディネーターです。日本語教師には、子どもたちに日本語を教えることに専念していただいていて、学習支援担当が各教科の指導にあたっています。なので、日本語教師が小中学校時代を思い出しながら算数や数学を教えるみたいなことは基本的にはありません。教科ごとに必要な日本語の指導も学習支援担当者が行っていますので、日本語教師には児童・生徒がそれぞれの教科の学習に至るまでの日本語の指導を担っていただいています。

そして、多文化コーディネーターは伴走支援者として、指導職が担わない現場の仕事を一手に引き受けています。日本語でもない、教科でもない、子どもたちの教育を中心とした諸課題の解決のために必要な支援を担っていて、例えば、学校の先生と連携をしたり、外国人保護者と学校との間を取り持ったり、外国人保護者と一緒に役所の窓口に行ったり、学校の三者面談に同席したり、高校進学に必要な情報提供をしたり、現場で教える以外のことは全部やっていますね。

瀬尾ま 多文化コーディネーターは日本語教育を勉強したことがない方々もいらっしゃるんですね。

田中 はい、日本語教師でなくてもいいですし、海外経験がなくても適性さえあれば携われます。

瀬尾ま 「適性」っていうのはどういうものですか。

田中 多文化コーディネーターは言うなれば「何でも屋」なので、縁の下の力持ちでもあり、寄り添って支援をするソーシャルワークの担い手でもあるわけです。基本的には、そうした視点を総合的に持っていて、そして、いろんな国から来た子どもや保護者の教育課題に対応していくので、国々の違いを一つ一つ丁寧に理解し、対応していくことが大切です。そのなかで、日本社会の文脈を子どもや保護者にわかることばで伝えたり、逆に保護者の思いを日本の関係者にわかるように伝えたり、間を取り持つ役割をしています。人と人との間に立って丁寧に対応できる力が求められますね。

瀬尾ゆ 教科や日本語を教える先生方はどうですか。

田中 うちの場合は、年齢や日本語力、学力などバックグラウンドが異なる子供たちを一斉授業で教えることがあったり、イレギュラーな対応をしなくてはならないことも少なくないので、「とりあえずいいよ」、「やるよ」みたいな感じで教えてくれています。それは日本語教師も同じで、細かなことが気になる方はたぶんうちには向いていないと思います。いろんな国からいろんな状況を抱えた子どもたちがいるので、「ま、いっか」みたいな気分でいていただいたほうがよいかなと思いますね。

瀬尾ま お話を伺っていると、YSCグローバル・スクールでは教育の質を大切にしているように感じたのですが、質を保つためにどのようなことをされていますか。

田中 基本的には、現場をガチガチに締め付けないようにしています。私は一緒に活動をしている、多文化コーディネーター、日本語教師、学習支援担当者は一人ひとりが「専門家」だと思っているんですね。自分で考えて行動できるから専門家なわけであって、誰かから指示をされて動くのでは、その人の一番いいパフォーマンスは発揮されないと思っているんです。なので、基本的に現場のスタッフには、自分たちで考えてやるという部分を大きく残しています。そして、とてもいい人たちが集まっているので、それぞれが子どもたちのためによりよい教育環境を提供していくという思いが、いいバランスで日々の支援にフィードバックされていると感じますね。

瀬尾ま 田中さんご自身は、これまで日本語教育には関わっていなかったと思うのですが、今の現場で、日本語教育の知識が必要だと思ったりすることはありますか。

田中 私自身の業務という点では必要性はあまり感じることがありません。逆に、私のような立場の人間が日本語教育の専門性を持ちすぎてしまっていたら、あれこれと口を出しすぎたり、気になりすぎたりして先生たちの成長するプロセスの邪魔をしてしまうかもしれないと思うこともあります。そして、2010年からずっと一緒に仕事をしているパートナーのピッチフォード理絵というのがいるんですが、彼女は日本語教育も英語教育もプロフェッショナルなので、最終的には彼女が判断すればいいかなと思っています。特に2015年からは、現場からあえて一歩以上退いて活動するようにはしていますね。

瀬尾ま 2015年ぐらいまでは現場にも行かれていたんですか。

田中 そうですね。多文化コーディネーターと名乗って保護者の相談に乗ったり、学校の先生との打ち合わせをしたりをずっとしていました。それはそれですごく楽しいなとは思っていたんですけれども、どこかでしっくりこないなとも感じていたんですね。現場でずっともやもやしていて、2013から2014年ぐらいの間に、現場が苦手だなって徐々に気づきました。

瀬尾ま 現場が苦手というのはどういうことなんですか。

田中 人が多い環境がつらいというのがあったんです。子どもたちのことはすごく好きだし、子どもたちに学びの機会を提供することの重要性もわかってはいましたし、保護者の思いをひしひしと感じてはいたんですが、直接サポートをするのは自分には合っていないなとも感じていました。例えば、ピッチフォードみたいにいろんな可能性を考慮して丁寧に子どもたちや保護者に寄り添って支援をするみたいなことができていないと思っていたんです。それと同時に、報告書を書くなどの事務作業をしたり、ブログで発信し始めたりしてもいたので、こっちのほうが合っているかもしれないと思い始めました。現場で子どもたちを支える人たちを支える立場の重要性も、所属するNPOの別の部署の様子を見てわかっていたので、私はマネジメントに回ったほうがやれることも多いんじゃないかと思って、今は現場に足は置いているつもりではありますが、現場を支えることが自分の役割だと感じています。

瀬尾ゆ マネジメントのお仕事で大変なことはありますか。

田中 基本的には楽しいですよね。時代と相まって、2010年当初には想像もしなかったぐらい海外ルーツの方々を取り巻く環境は変化しているし、それに合わせて国も動くようになりました。そして、そのなかで、力不足ではありますが、文部科学省で委員を務めたり、経団連(日本経済団体連合会)でお話をする機会をいただいたりもして、これまでは考えもつかなかったところで、海外ルーツの子どもたちのために発信ができたことは個人的にはすごくエキサイティングな経験だったと思います。でも、その役割もあと10年もしないうちに一段落するので、そうなったら、いったん海外ルーツの子どもや若者の支援については引退かなって思っています。

瀬尾ゆ そうなんですか。すごく早い引退ですね。

田中 NPOの継承者問題はすごく深刻で、ワンマンで強いリーダーがいる組織ほど継承の課題が出てきてしまうんです。人を雇い続けるためにいらない事業をどんどん展開していかなきゃいけなくなったりするので、早い段階で次をどうするのかを考えておくのも責任だと思います。

瀬尾ま NPO多文化共生リソースセンター東海の土井佳彦さんもこの『日本語教師の履歴書』のインタビューで同じようなことをおしゃっていましたね。

田中 今、海外ルーツの子どもたちへの関心は広がっていて、いろんな人たちが参画し始めているんです。私が自分の役割だと思って発信してきたあるあるレベルの話も、別の方々も発信するようになって、その部分の役割はもう終わったなと思っています。自分の役割をどんどん他の人たちがやっていけば、最終的には私自身が関わることを必要としない状況が必ずやってくるんです。私が無理に関わっていくために自分の社会的な認知度を上げるというようなことは考えていないので、あと10年ぐらいでさらっと引けるときがやってくるんじゃないかなと思っています。

瀬尾ま 確かに、そうなることが社会のためにはいいわけですもんね。

田中 そうですね。私の役割というのは、集団で行動するペンギンが、天敵がいるかもしれない海へ魚を求めて最初に飛びこむ一羽目のペンギン、ファースト・ペンギンみたいなものです。今でもこの分野はボランティアの高齢化を含めた支援の担い手不足が問題になっていて。だから、ファーストが要らなくなっても続いてほしいと願っていて、どんどん後人に譲りたいと思っています。

瀬尾ゆ その後はどのようなことをしようと考えていらっしゃるんですか。

田中 海外ルーツの子ども支援で言えば、教育支援のすそ野は広がっていくと思うんです。学習塾が参入すれば、「支援」だけではなく「サービス」としても選択肢が増えます。その上で、私たちが次にすべきこととしては、それでもそこからこぼれ落ちやすい海外ルーツの障がい児や難民の子どもたちなどを福祉的な側面からケアしたりできたらいいなと思います。より光の当たらないところで常に動いていたいんです。

瀬尾ま そうすることで、また新しい問題が社会に発信されていきますものね。

田中 そうなんです。海外ルーツの子どもや外国人ってすごく大きく括られていますけれども、そのなかにはすごくグラデーションがあるわけですよ。「The グローバル人材です」みたいな人の子もいれば、インターナショナルスクールが合わなかったからYSCに来た子とか、いろいろいるんですけれども、選択肢がないから私たちのところに集まってきてしまっているんです。でも、もっと選択肢が広がってもいいわけですよね。もっと消費者が選べるようになればいいなと思っていて、私たちはそこからこぼれ落ちてしまう子たちに向けた支援をやることでこそ、ファースト・ペンギンとしての価値が出てくるのかなと思います。あ、でも本当に「引退」となったら、その後は「自分と自分の家族のためだけに生きる」ような時間を過ごしてみたいです。そうすることでまた新しい自分と出会えそうですし。

「日本語教育のエッセンスはこれからの社会でどんな場面でも求められる」

―田中さんからのメッセージ

瀬尾ま 最後に、今から日本語教師になりたい人やキャリアの浅い人たちに向けてメッセージをお願いいたします。

田中 今、本当に社会が変化していて、日本語教師の役割も多様化し裾野も広がっていると思います。そして、日本語教育のエッセンスはこれからの社会でどんな場面でも求められると思っているんですよね。共生社会の基盤の一部を構成するのが日本語教育だと思います。だから、直接的に日本語教育に関わらなかったとしても、どんなフィールドにいても日本語教育自体が持つ可能性、そしてその視点を忘れずにいていただけると、日本語教師になるために学んだことは十分に生きていくと思います。そして、場合によっては、日本語教師の素養を持っていることが、何か違う仕事をするときに重要なスキルになるかもしれませんし、自分の新しい役割を自分で作り出すことになるかもしれませんね。

瀬尾ゆ 日本語教育の「エッセンス」や日本語教師の「視点」とは、具体的にどういうことだと思われますか。

田中 端的に、日本語を母語としない人とコミュニケーションを取れるスキルだけでもすごく価値があると思います。さらに異なるバックグラウンドを持つ人たちの存在を「あたりまえ」に知っている。例えば、生活していくなかでも、保育園で外国人保護者が困っているときにパッと助け船を出せたり、企業でもダイバーシティをテーマにした新しいプロジェクトを立ち上げて、「何から始めようか」となったときに、「『やさしい日本語』を使って商品開発しませんか?」、「私、『やさしい日本語』がわかります」みたいな提案ができるというのは、企業としてもすごくありがたいと思うんですよね。今、ある有名企業で常勤で日本語教師を雇用しているところがあるのですが、これは消費者にとってもすごく可能性が広がる人事だなと思っています。なので、日本語教師にならなかったからその資格は無駄だったなと考えるのではなく、自分から発信していったりして、すべての日常に結び付けていくといいのかなと思います。

インタビューを終えて

瀬尾ま

「子どもたちが日本のどこに暮らしていても十分な支援にアクセスできるようになるのであれば、私たちのノウハウはいくらでも差し上げたいと考えています」―このことばが深く響きました。活動の引き際を考え、海外ルーツの子どもたちの支援でも「こぼれ落ちやすい」ところに常に目を向けていく田中さん。新しい課題を見つけ、それを社会に向け発信し続けることで、日本国内での支援の輪が広がっているのだなと改めて思いました。

瀬尾ゆ

「自分で考えて行動できるから専門家」、そのとおりだと思いました。日本語教師として何を考え、どう行動するか。日々の多忙につい流されてしまいがちですが、一歩立ち止まる時間を取り、考え続ける教師であらねばと気づかされました。

田中宝紀さま

3月27日の新聞記事を拝見しました。

私は、名古屋で20余年大人対象の日本語教師をしておりましたが、5年前から

地元(岐阜県可児市)の外国につながりのある子ども達の支援をするようになりました。日本語だけでなく、教科、またその子達の取り巻く環境を理解しなければならないことをこの5年間で思い知らされ、昨年よりSW、SSWの勉強を始めこの子達が、日本で幸せに暮らせるように子ども達と共に頑張っていきたいと思っています。

地域、関係者の方々と一緒に共生社会を築いていきたいと思います。